Die angekündigte Fusion der Raumfahrtsparten von Airbus, Leonardo und Thales ist weit mehr als eine bloße Umstrukturierung: Es ist die strategische Antwort Europas auf die globale Konkurrenz, allen voran durch den US-Giganten SpaceX. Unter dem internen Projektnamen „Bromo“ schmieden die drei Luft- und Raumfahrtkonzerne einen gigantischen Satelliten-Riesen. Nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung steht fest: Europa bündelt seine Kräfte, um seine Autonomie im strategisch wichtigen Sektor zu sichern.

Der neue Gigant: Zahlen und Ambitionen

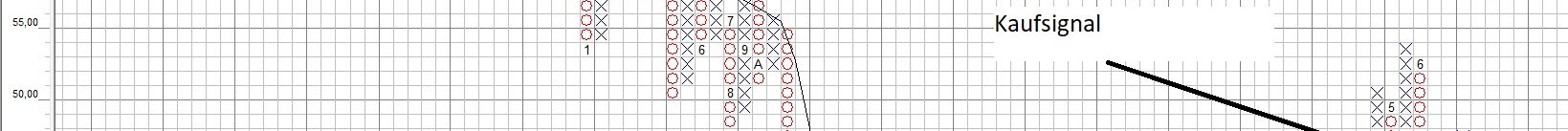

Das entstehende Joint Venture soll mit beeindruckenden Dimensionen an den Start gehen. Das neue Unternehmen rechnet auf Pro-forma-Basis mit einem Jahresumsatz von rund 6,5 Milliarden Euro und wird etwa 25.000 Mitarbeitende umfassen. Die Führungsstruktur ist dabei politisch ausgewogen: Airbus wird mit 35 Prozent die größte Beteiligung halten, während Leonardo und Thales sich mit jeweils 32,5 Prozent nahezu auf Augenhöhe befinden. Diese paritätische Governance ist ein wichtiges Signal an die nationalen Regierungen in Rom, Paris und Berlin und sorgt dafür, dass die Interessen aller Partner gewahrt bleiben.

Die zentrale Rolle von Leonardo

Für Leonardo ist dieser Zusammenschluss ein großer Erfolg. Der italienische Konzern bringt seine gesamte Raumfahrtsparte in das neue Bündnis ein, darunter die strategisch wichtigen Beteiligungen an den Gemeinschaftsunternehmen Thales Alenia Space und Telespazio. Thales Alenia Space gilt als europäischer Marktführer im Satellitenbau, während Telespazio seine Expertise in Dienstleistungen, wie der Steuerung und Wartung von Satellitenflotten, beisteuert. Insbesondere Leonardos Drängen, nicht nur eine Nebenrolle zu spielen, wurde erhört. Dies gewährleistet, dass die italienische Expertise und die industriellen Kapazitäten einen zentralen Platz in der europäischen Weltraumarchitektur einnehmen. Die Führung von Leonardo betonte bereits im Vorfeld, dass es nicht darum gehe, Elon Musk direkt herauszufordern, sondern eine eigenständige, europäische Option zu schaffen.

Ziel: Europas Souveränität im All

Der Kern der Initiative liegt in der Stärkung der europäischen Souveränität. Der neue Raumfahrt-Riese wird künftig der zentrale Ansprechpartner für europäische Regierungen und Institutionen in allen Fragen der Weltrauminfrastruktur sein. Dazu gehören kritische Bereiche wie die sichere Telekommunikation, hochpräzise Navigation (Galileo), die Erdbeobachtung (Copernicus) sowie wissenschaftliche Missionen und nationale Sicherheitsprogramme. Die drei Konzerne versprechen sich durch die Bündelung ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nicht nur eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch signifikante Synergien in dreistelliger Millionenhöhe, die den operativen Gewinn steigern sollen.

Start in die Zukunft – Hürden bleiben

Der operative Start des neuen Unternehmens ist für das Jahr 2027 geplant. Zuvor muss die Fusion jedoch noch die Genehmigung der EU-Kommission passieren. Obwohl die Partner argumentieren, dass der Wettbewerb global und nicht nur europäisch betrachtet werden müsse, bleiben in einigen Mitgliedsstaaten Bedenken. Insbesondere kleinere europäische Raumfahrtakteure, wie das Bremer Unternehmen OHB, sehen in der Entstehung des Satelliten-Giganten eine potenzielle Bedrohung für den lokalen Wettbewerb. Unabhängig von diesen Hürden markiert die Leonardo-, Airbus- und Thales-Initiative jedoch einen entscheidenden Wendepunkt: Europa gibt den Kampf im Orbit nicht auf, sondern rüstet mit vereinten Kräften für die Zukunft.